Este escrito es el resultado del trabajo realizado durante mi estancia en la Escuela de Estudios Hispanoamericanos/Instituto de Historia del CSIC tras haber sido beneficiario de una beca JAE Intro (JAEINT23_EX_0936). Dentro del marco del Proyecto HeterQuest y bajo la dirección de Laura Giraudo, planteamos como objetivo de la beca intentar responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre la arqueología y el indigenismo? Y, más concretamente, qué papel jugó la arqueología en las publicaciones periódicas América Indígena y Boletín Indigenista en las décadas centrales del siglo XX?

Tanto la revista América Indígena como el Boletín Indigenista fueron emitidos desde 1941 por el Instituto Indigenista Interamericano tras el Congreso que tuvo lugar en Pátzcuaro en 1940 y que dio origen a dicha institución. América Indígena (1941-1998), publicada trimestralmente, se constituyó como un espacio abierto en el que confluyeron redes de intelectuales con opiniones diversas. Los artículos que figuran en ella actúan en una doble vertiente: por un lado, divulgan asuntos de carácter científico-cultural, mientras que, por otro, se presentan como reflexiones acerca del “problema del indio”, es decir, de los proyectos y políticas de “incorporación” de los grupos así definidos en los países americanos. A diferencia de la revista, el Boletín Indigenista (1941-1961) sirvió como medio para difundir a modo de noticiario eventos y acciones que tuvieran relación con la población indígena de los países. Precisamente debido a este carácter divulgativo-periodístico es en el boletín donde la actividad arqueológica se encuentra más presente.

Comenzando por América Indígena, la primera pregunta que surge es ¿Qué peso tiene la arqueología en la revista? Sorprendentemente, a nivel cuantitativo son muy escasos los artículos referentes a esta disciplina. Tan solo aparecen 18 artículos sobre arqueología y solo dos de ellos incluyen en su título ese término: El pensamiento arcaico‑místico del campesino peruano y la arqueología (Kuczynski-Godard, 1947) y Archeology and indigenismo (Paddock, 1958). Además, el contenido de la mayoría de esos 18 artículos no es explícitamente arqueológico. No obstante, la situación es distinta en lo que concierne a la sección de reseñas bibliográficas que aparece en las últimas páginas de cada ejemplar, habiéndose contado un total de 26 reseñas de tema arqueológico.

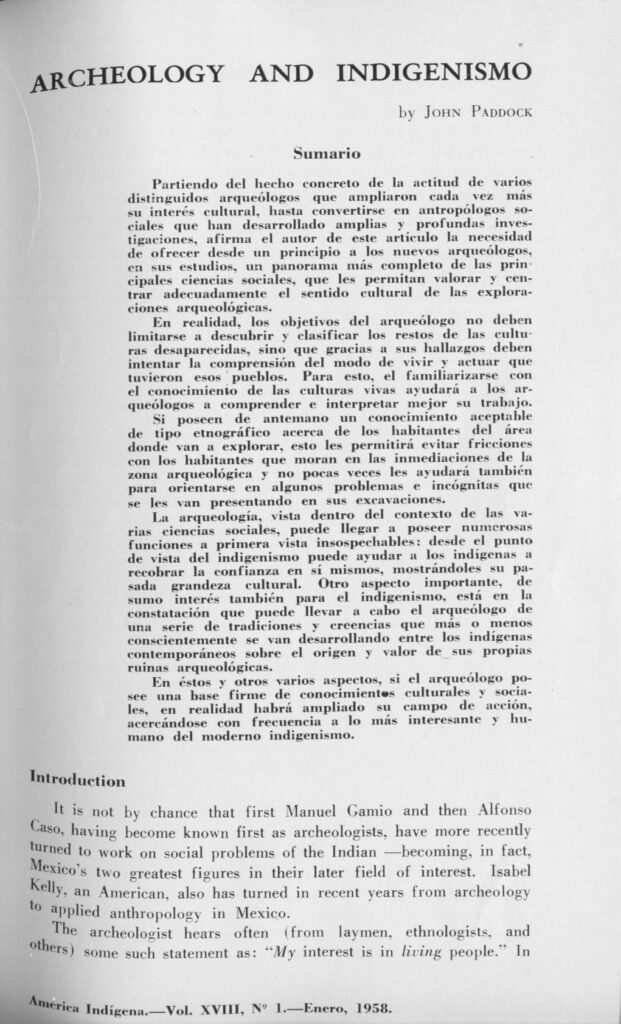

“Archeology and indigenismo”.

América Indígena, 18 (1), pp. 71-82.

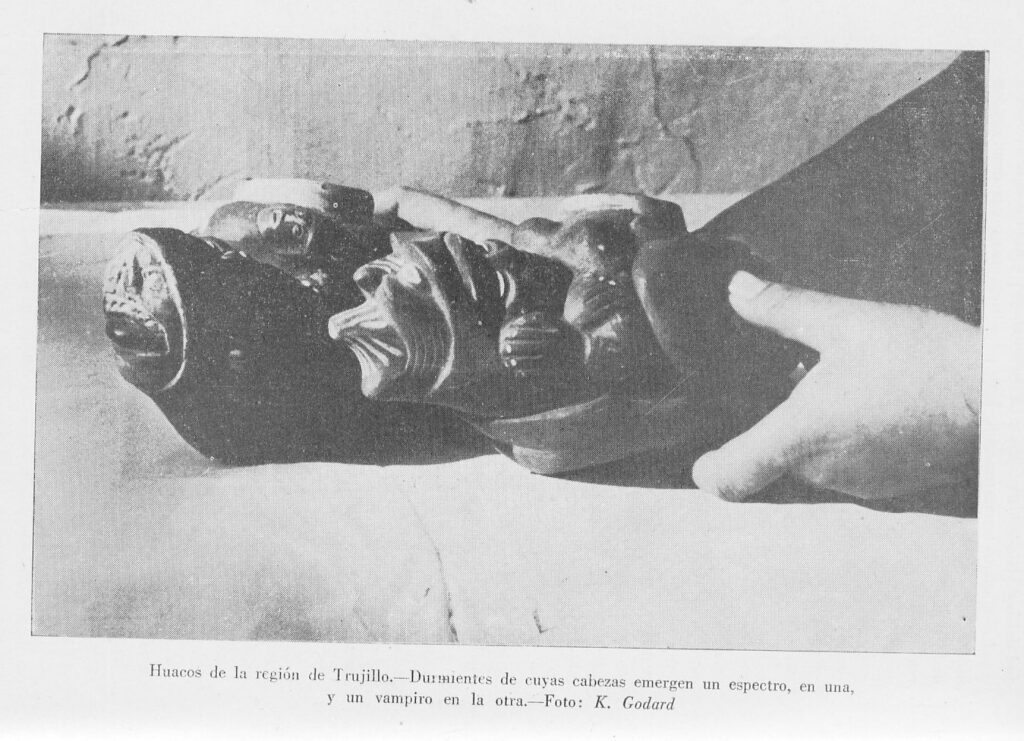

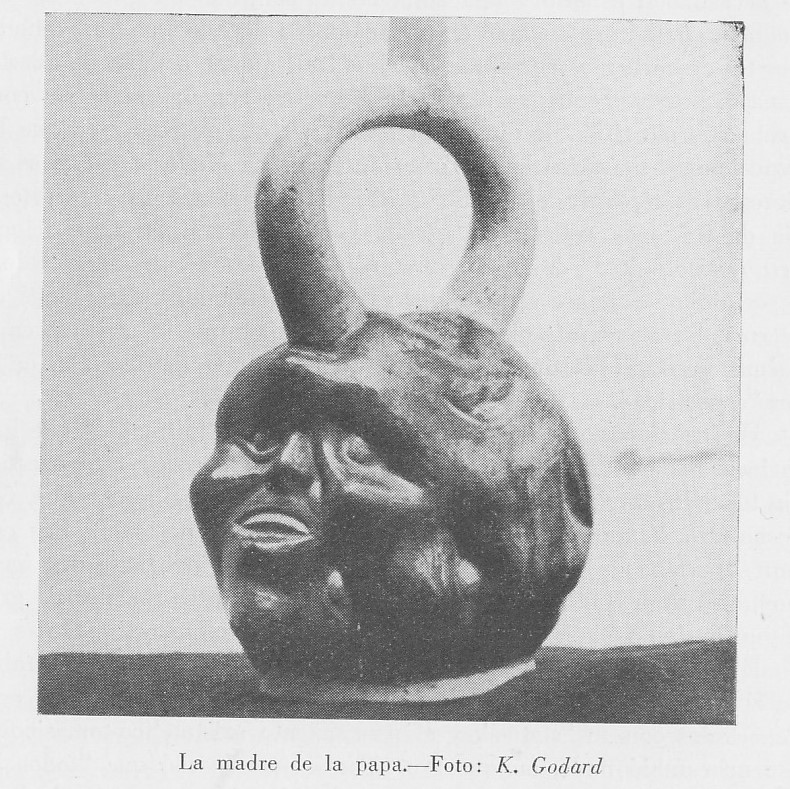

Maxime Kuczynski-Godard (1890-1967) fue un médico patólogo de origen alemán que trabajó para distintas instancias sanitarias del Estado peruano y para el Instituto de Medicina Social de ese mismo país (Martín Sánchez, 2011, p. 201). En la sección de colaboradores, situada al inicio de cada ejemplar de la revista, se le presenta de la siguiente manera: «doctor en Filosofía y Ciencias Médicas. Ex – Catedrático de Patología en las Universidades de Berlín, Omsk y Lima. Supervisor General de Sanidad del Oriente Peruano y Asesor Técnico par Encuestas Médico-Sociales del Ministerio de Salud Pública del Perú. Autor de interesantes trabajos socio-sanitarios» (“Colaboradores”, 1947, p. 190). En el artículo que publicó en la revista, Kuczynski-Godard habla de cómo a través de los restos arqueológicos se puede inferir el «pensamiento arcaico-místico» de los «campesinos»; un pensamiento que aún persiste en estos grupos que han estado tradicionalmente aislados y sujetos al dominio de otros grupos (Kuczynski-Godard, 1947, pp. 219-222).

América Indígena, 7 (3), p. 216.

América Indígena, 7 (3), p. 246.

Desde un enfoque de medicina social, toma como objeto de estudio lo que denomina «arte pornográfico chimú», de época preincaica, y a partir de él esgrime algunas cuestiones propias del pensamiento y de la conducta de esta cultura en relación con la sexualidad, la moralidad, el uso de drogas, etc. (Kuczynski-Godard, 1947, pp. 223-230).

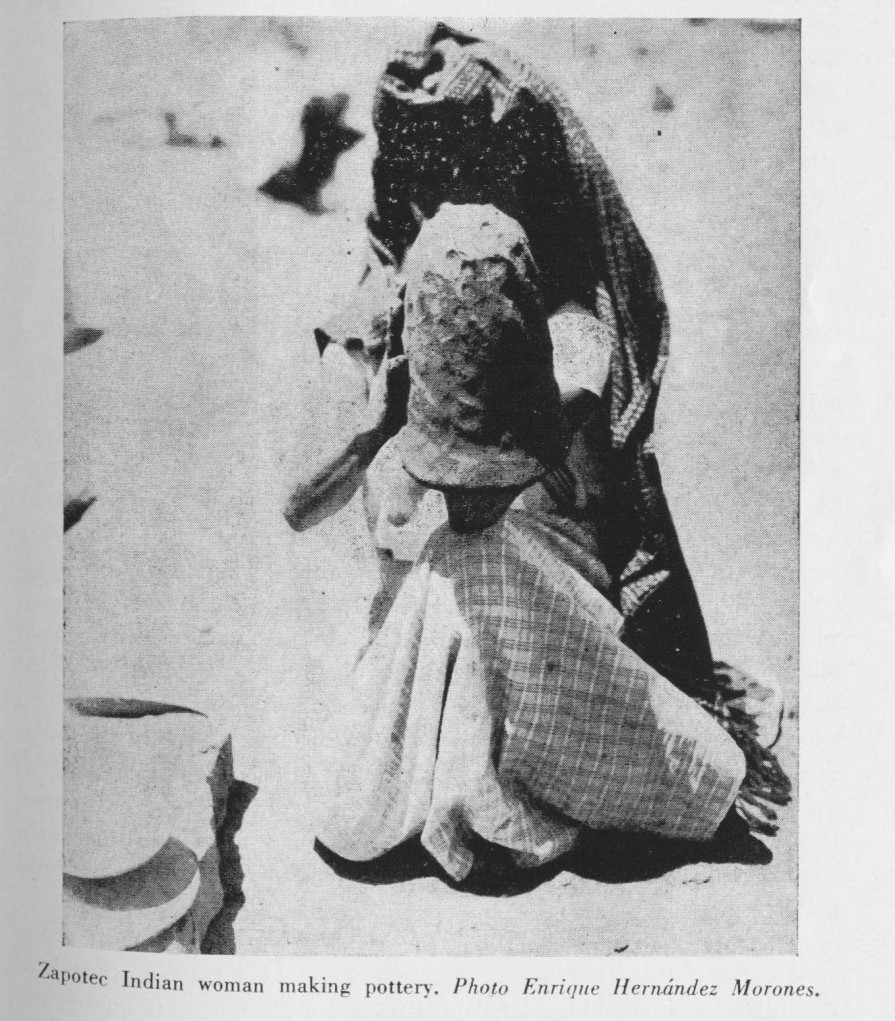

Por otro lado, John Paddock fue un reconocido antropólogo y arqueólogo estadounidense que trabajó en la región de Oaxaca. Entre los cargos que ocupó cabe mencionar que fue Jefe del Departamento de la Universidad de las Américas, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, fundador del Centro de Estudios Oaxaqueños y colaborador del Museo Frissell de Mitla (Uruñuela y Parent, 1998, p. 164). En la sección de colaboradores de América Indígena se le define del siguiente modo: «antropólogo con estudios realizados en The University of Southern California (División de Estudios Sociales) y en el Departamento de Antropología del Mexico City College, donde obtuvo el grado de Maestro en Artes, con la presentación del estudio The Mixe. An Ethno-Demographic Study» (“Colaboradores”, 1958, p. 2). En su artículo, Paddock comienza manifestando la necesidad de entender la arqueología como una ciencia amplia e interdisciplinar y al profesional de la arqueología como un conocedor no solo de su ámbito, sino también de las otras ciencias sociales, especialmente de la antropología. Para él, es fundamental que el arqueólogo sea un científico social que se preocupe no solo por las poblaciones indígenas del pasado, sino también por sus descendientes actuales, pues, su labor no es descubrir y clasificar la cultura material como los coleccionistas, sino comprender el modo de vida de los pueblos (Paddock, 1958, pp. 71-72).

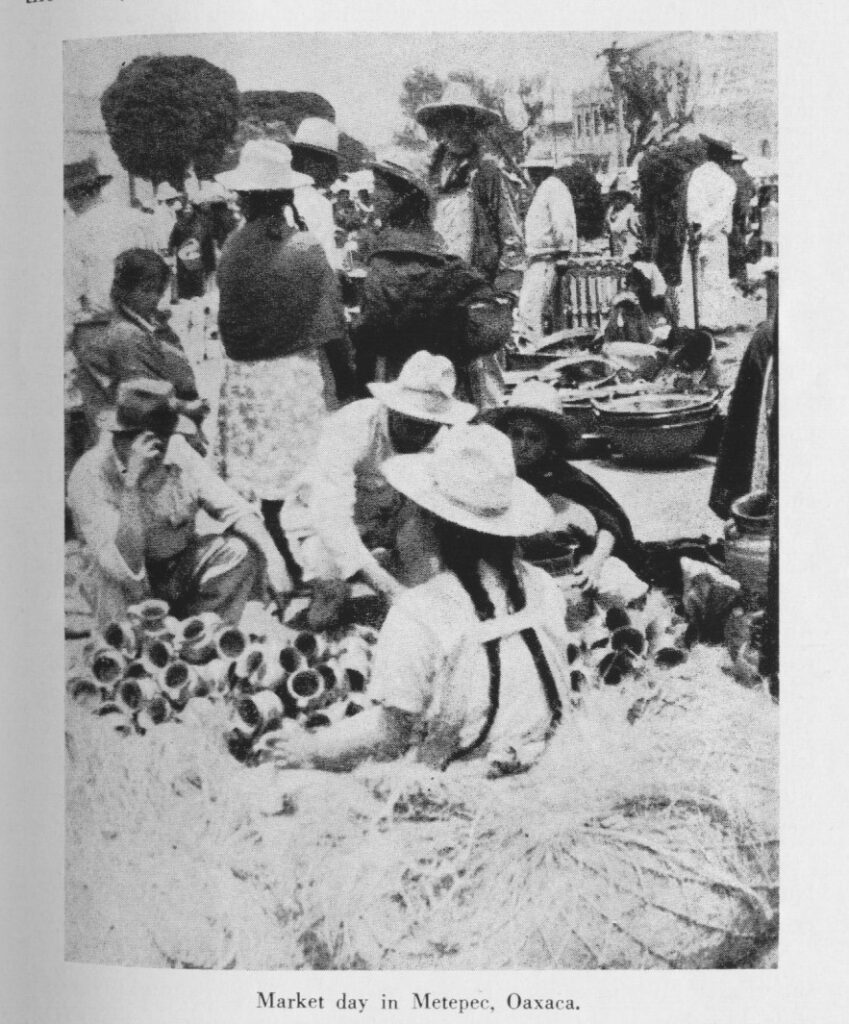

Fotografía de Enrique Hernández Morones. Incluida en Paddock, J. (1958). “Archeology and indigenismo”. América Indígena, 18 (1), p. 73.

Incluida en Paddock, J. (1958). “Archeology and indigenismo”. América Indígena, 18 (1), p. 79.

Paddock sostiene que el arqueólogo ha de tener conocimientos etnográficos, ya que es frecuente que sus trabajadores sean indígenas, al igual que el territorio donde se ubica el yacimiento en cuestión y ha de estar preparado para solventar conflictos concernientes a la población local (Paddock, 1958, pp. 72-75). Además, si el arqueólogo posee una determinada formación etnográfica, puede hacer en campo lo que se denominaría etnoarqueología (aunque Paddock no lo expresa con ese término), es decir, estudiar a los grupos del presente para comprender a los del pasado (Paddock, 1958, pp. 72-76). Habla también del arqueólogo como “educador” (explicar su labor a las comunidades y concienciarlas para que se interesen y defiendan su patrimonio) y folklorista (cómo las comunidades se relacionan hoy en día con sus ruinas) (Paddock, 1958, pp. 76-81). No obstante, la parte que más nos concierne de este artículo es aquella en la que, tal y como se enfatiza en el sumario del mismo, la arqueología «desde el punto de vista del indigenismo puede ayudar a los indígenas a recobrar la confianza en sí mismos, mostrándoles su pasada grandeza cultural» (Paddock, 1958, p. 71). Y es para Paddock esa tarea precisamente la función más importante de la arqueología: «the most important function of archeology in Mexico today is to restore the confidence of the Indian in himself» (Paddock, 1958, p. 81). Así mismo, menciona una degeneración en las técnicas constructivas de los indígenas actuales en comparación con sus antepasados, afirmando lo siguiente: «but, if we really are superior culturally to the ancients, we should be able to equal their artistic achievements without sacrificing our social gains» (Paddock, 1958, p. 81).

Esta idea de degeneración de la cultura material indígena (cerámicas, tejidos, arquitecturas…) aparece en varios artículos de la revista (Editorial, 1946) y del boletín (Editorial, 1945; Editorial, 1952) y tiene que ver con la dualidad aparentemente contradictoria del discurso indigenista: modernización (condiciones materiales) y pervivencia (especificidades culturales) (Giraudo y Gallardo-Saborido, 2022, p. 390). Para los indigenistas el indio ha de ser integrado en la sociedad nacional, pero se han de conservar sus particularidades y, en el caso de que se hayan perdido, se ha de hacer por recuperarlas y, para ello, la arqueología es una gran herramienta. Todo ello está inserto en un proceso de folklorización muchas veces ligado a la creación de símbolos nacionales: asociado a las ruinas arqueológicas y a los paisajes rurales, el indio es anclado en un pasado glorioso, ideal para el imaginario nacional, pero incompatible con la nueva modernidad (Wahren, 2016, pp. 76-77).

Otro de los grandes temas que se repiten transversalmente en casi todos los artículos es aquel de las “pervivencias culturales”. Manuel Gamio (director del Instituto Indigenista Interamericano entre 1942 y 1960), al igual que otros, defiende que las pervivencias culturales expresadas en la cultura material sirven para definir el grado de “pureza” indígena de las comunidades que los presentan. Así, cuantos más elementos prehispánicos utilice una comunidad, más india será esta (Gamio, 1942). La arqueología se presenta de esta manera como un instrumento más que utiliza el experto indigenista para definir la antigüedad y el estatismo de un grupo. Es interesante también cómo en el caso de países como República Dominicana en los que la población india es casi inexistente, la arqueología es de los pocos mecanismos que tienen estas naciones para sumarse al campo indigenista. Así, Pina Chevalier afirma lo siguiente: «algo había de quedar de la raza aborigen, no obstante su extinción. Quedaron, pues, los restos de su espíritu: lengua y costumbres, y los restos de su vida material: la arqueología indígena» (1942, p. 40).

Pero ¿quiénes escriben los numerosos artículos que se encuentran en la revista? En las primeras páginas de cada ejemplar aparece una sección denominada “colaboradores” en la que se ofrece información sobre las personas que han contribuido al mismo: país de procedencia o en el que desempeña su actividad, cargos ostentados en instituciones variadas, trabajos realizados en relación con el campo indigenista, publicaciones derivadas de ellos, etc. Se observa cómo algunos de los grandes personajes de la arqueología como Manuel Gamio o Alfonso Caso (quien, además, dirigió el Instituto Nacional Indigenista de México entre 1949 y 1970) no son definidos como arqueólogos, pues priman más sus cargos dentro de las instituciones indigenistas y su papel como autoridad de estas que su formación profesional. El hecho de que otros arqueólogos no sean explícitamente mencionados como tales responde también a la falta de acotación disciplinaria propia de un momento inicial de institucionalización y profesionalización de las distintas ramas de las ciencias sociales. Si contamos todos los ejemplares de la revista entre 1941 y 1960 solo son denominados claramente con la palabra “arqueólogo” 7 de los 253 colaboradores, aunque si se tiene en cuenta también aquellos que se les define por su cargo en instituciones arqueológicas o que hayan dirigido excavaciones y publicado sobre estos temas, el número asciende a 30.

Otro aspecto que resaltar es aquel de la procedencia tanto de los colaboradores que escriben artículos sobre arqueología (incluyendo las reseñas), como de aquellos autores que han sido reseñados. México es por diferencia el país que más publica en la revista (28/44), seguido por Estados Unidos (3/44). No es de extrañar que México esté a la cabeza, pues junto a Estados Unidos son los dos grandes impulsores del Instituto Indigenista Internacional y, además, los países que lideran en este momento la arqueología americana. En cuanto a la procedencia de los autores reseñados, encabeza la lista Estados Unidos (8/26), seguido de México (5/26).

Teniendo en cuenta todo lo mencionado respecto a la revista América Indígena, viene a la cabeza la siguiente pregunta ¿Acaso la arqueología no es importante para el campo indigenista? No considero que sea tal el caso, sino que la escasez de referencias en la revista se debe a varios factores: a) se priorizan los problemas del “indio actual” sobre la investigación del “indio del pasado”; b) las disciplinas de las ciencias sociales y humanas aún no están claramente definidas; c) la arqueología actúa aquí más como un medio que como un fin en sí misma; d) existen otras revistas y espacios más adecuados para hablar de arqueología, aunque sean los mismos personajes quienes escriban sobre ello.

La relativa dificultad para encontrar referencias sobre arqueología que presenta la revista se atenúa en el boletín, donde se encuentran 107 noticias de este tema sobre un total de 1959. Cada ejemplar del Boletín Indigenista consta de un editorial, una sección de noticias del instituto, otra sección de noticias de los diferentes países americanos y, finalmente, un apartado de bibliografía. Todas estas secciones aparecen duplicadas al tratarse de un formato bilingüe español e inglés. El contenido de las 107 noticias “arqueológicas” que aparecen en las diferentes secciones del boletín, a excepción del apartado de bibliografía, puede ser clasificado en: a) conferencias y congresos, b) creación y modificación de instituciones, c) proyectos explícitamente arqueológicos, d) proyectos arqueológicos enmarcados dentro de una antropología integral, e) cursos y formación arqueológica, f) exposiciones, arte y artesanía, g) publicaciones, h) entrevistas y discursos, i) otros.

Según lo revisado hasta ahora, se podría afirmar que el contenido de fondo de las noticias del boletín no difiere demasiado de la línea de la revista. A pesar de tratarse de un formato diferente, el discurso argumental del indigenismo oficial en relación con la arqueología no se ve apenas alterado por las diversidades nacionales, dejando entrever que existe un “consenso” sobre el papel que ha de jugar la arqueología en el campo indigenista. La arqueología actuaría, así, como una ciencia destinada a conocer los antecedentes de las poblaciones indígenas del pasado con el fin de desarrollar herramientas adecuadas para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas del presente. En ese sentido, la arqueología estaría al servicio de una antropología integral que tiene como objetivo a las poblaciones indígenas del presente. Entre las noticias sobre México de 1944, se expresa el descontento de que en las Mesas Redondas de Estudios Antropológicos celebradas anteriormente tan solo se prestaba atención al indio del pasado, diciendo a continuación que «sería de desear que en las sucesivas reuniones se diera cada vez mayor importancia al estudio y resolución de los problemas antropológicos del momento» (“Noticias de los países. México”, 1944, p. 52). Por tanto, se deja patente el carácter contemporáneo y de intervención social y política que se pretende que tenga la arqueología bajo el paradigma indigenista.

Los restos arqueológicos son descritos en las noticias del boletín como un símbolo de prestigio cultural de las naciones, estableciéndose así conexiones entre culturas antiguas y construcciones nacionales del presente. Pero, además de estas conexiones, se observa una compleja relación entre elementos que se presentan como “nacionales” y otros que se presentan como “continentales” o comunes. El ideal de un proyecto continental del Instituto Indigenista Interamericano se ve reflejado en las constantes noticias referidas a proyectos arqueológicos colaborativos entre Estados Unidos y los países latinoamericanos y entre México y otros países. Ejemplo de ello es la noticia de 1942 de Cuba en la que habla de una visita de arqueólogos de la Universidad de Yale, los proyectos arqueológicos de cooperación entre instituciones estadounidenses como el Institute of Andean Research y la Smithsonian Institution y países latinoamericanos, la participación de profesores de otros países como docentes en diversos cursos, el intento de creación de una exposición y a largo plazo de un museo arqueológico peruano en México y uno mexicano en Perú (“Noticias de los países. Perú”, 1960), discursos pronunciados por embajadores en conferencias y congresos, etc.

Respecto a los países que más publican noticias sobre arqueología en el boletín, de nuevo encabeza la lista México (30/107), seguido de Perú (12/107) y Colombia (10/107). La preminencia de México en la arqueología no solo es cuantitativa, sino también cualitativa y es que las delegaciones mexicanas suelen tener una posición especial en los distintos congresos y conferencias y gozan de un estatus de autoridad en este campo. Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se podría afirmar que entre las décadas de 1940 y 1950 la arqueología ocupó un espacio, aunque este no fuera siempre preminente, en los dos órganos oficiales del Instituto Indigenista Interamericano, la revista América Indígena y el Boletín Indigenista. Sin embargo, no siempre lo hizo de forma explícita. Bajo la sombra de una antropología integral y en un momento de indefinición disciplinaria, la arqueología funcionó como herramienta para, por una parte, estudiar a las comunidades del pasado y mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones indígenas contemporáneas (integración) y, por otra parte, definir a los indígenas rescatando como argumento las supervivencias culturales (folklorización). El indigenismo, entendido como un campo casi-profesional cuya acción reside en sustentar la legitimidad política en el carácter especial de la población indígena (Giraudo y Martín-Sánchez, 2011, p. 15), abarcó dentro de sí una pluralidad de disciplinas propias de las ciencias sociales entre las que se hallaba la arqueología. Para comprender mejor la relación entre la arqueología y el campo indigenista, que se estaba consolidando a mediados del siglo XX, es necesario que se hagan más investigaciones tanto de la revista y del boletín, como de otras fuentes de la época.

Fuentes y bibliografía citada:

- “Colaboradores”. (1947). América Indígena, 7 (3), p. 190.

- “Colaboradores”. (1958). América Indígena, 18 (1), p. 2.

- “Editorial. El resurgimiento del arte americano precolombino”. (1945). Boletín Indigenista, 5 (1), pp. 2-6.

- “Editorial. Los museos y las supervivencias culturales indígenas”. (1946). América Indígena, 6 (3), pp. 195-198.

- “Editorial. Utilitarismo y tradición”. (1952). Boletín Indigenista, 12 (2), pp. 82-84.

- Gamio, M. (1942). “Las características culturales y los censos indígenas”. América Indígena, 2 (3), pp. 15-20.

- Giraudo, L. y Martín-Sánchez, J. (2011). “Introducción”. En: Giraudo, L. y Martín-Sánchez, J. (Eds.). La ambivalente historia del indigenismo: Campo interamericano y trayectorias nacionales 1940-1970. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 9-19.

- Giraudo, L. y Gallardo-Saborido, E. (2022). “Staging indianización/staging indigenismo: artistic expression, representation of the ‘Indian’ and the inter-American indigenista movement”. Latin American and Caribbean Ethnic Studies, 17 (4), pp. 389-398.

- Kuczynski-Godard, M. H. (1947). “El pensamiento arcaico‑místico del campesino peruano y la arqueología”. América Indígena, 7 (3), pp. 217-248.

- Martín-Sánchez, J. (2011). “Indigenismo bifronte en el gobierno peruano de Velasco Alvarado: continuidad y alternativa, sierra y selva”. En: Giraudo, L. y Martín-Sánchez, J. (Eds.). La ambivalente historia del indigenismo: Campo interamericano y trayectorias nacionales 1940-1970. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, pp. 191-250.

- “Noticias de los países. Cuba. Arqueólogos de la Universidad de Yale visitan Cuba”. (1942). Boletín Indigenista, 2 (1), p. 21.

- “Noticias de los países. México. Las Reuniones Antropológicas de Mesa Redonda”. (1944). Boletín Indigenista, 4 (1), p. 52.

- “Noticias de los países. Perú. Exposición peruana en México”. (1960). Boletín Indigenista, 20 (4), pp. 290-294.

- Paddock, J. (1958). “Archeology and indigenismo”. América Indígena, 18 (1), pp. 71-82.

- Pina Chevalier, T. (1942). “Apuntes acerca de los indios de la Isla Española”. América Indígena, 2 (1), pp. 39-40.

- Uruñuela, G. y Parent, E. (1998). “Homenaje al doctor John Paddock”. Arqueología, (20), pp. 164-171. Wahren, C. (2016). Encarnaciones de lo autóctono: Prácticas y políticas culturales en torno a la indianidad en Bolivia a comienzos del siglo XX. Buenos Aires: Universidad de San Andrés y Editorial Teseo.